コロナを経て、男性の家事育児は変わったのか?

こんにちは! 家事シェア研究家の三木です。

いま、12年ぶりとなる家事シェア白書2025の制作をしているのですが、この12年で家庭内での家事育児シェアはどう変化したのかな? ということを調べています。

とくに大きなトピックスとしては、やっぱりコロナの影響。

これを機に、業務のオンライン化が進み、在宅でリモートワークをする人たちも増えました。

男性の家事時間が伸びないのは「時間がない」から?

男性の家事時間が伸びないのは、時間がないからだとよく言われています。

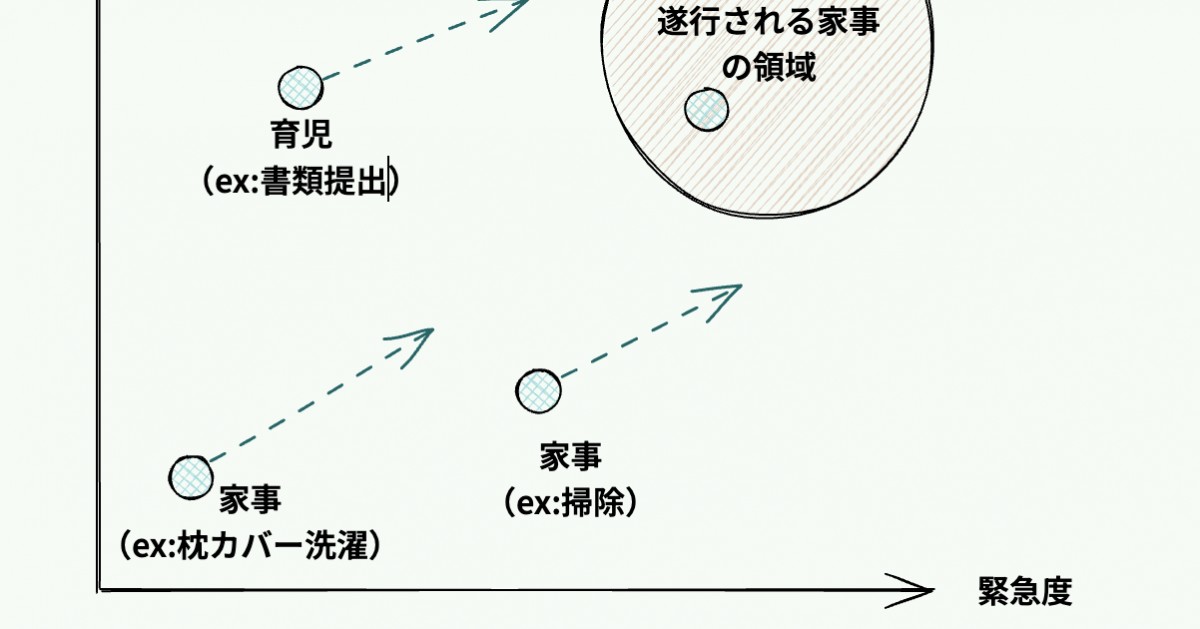

この図は、政府の目標である「パパの家事育児時間150分」を目指すために、仕事関連時間をどのくらいまで減らす必要があるか、を示した図です。

仕事関連時間とは、「業務時間+通勤時間」のことで、これが9.5時間以内に収まらないと、家事育児ができないよね、ということです。ところが、実際には仕事関連時間が10時間以上になってしまっているパパが約70%もおり、これこそがパパが家事育児ができない理由とされています。

ただ、一方でこんな結果もあるのです。

この調査では、コロナ以前と、コロナ後(2021年)での家事育児時間を比較したものです。

結論としては、男性は家事時間が「1分」しか伸びず、女性は「20分」伸びたとのこと。同じ調査の中で、男性は在宅時間が伸び、仕事以外に使える時間が増えた、という人が47.3%もいるにも関わらずです。

他にもこんな調査もあります。

第48回勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査(2024年10月)によれば、「労働時間に関わらず、男性の家事『ほぼ行わない』の割合が高い」という結論を出しています。

たとえば「食事の用意」は結婚している男性の43.5%が「ほとんど行わない」と回答し、結婚している女性の73.4%が「週に6~7日」行っていると回答。

「食料品や日用品の買い物」も「週に1日くらい」が36.4%、「ほとんど行わない」が22.3%となっています。

また「子どもの身の回りの世話」についても、結婚している男性の25.9%は「ほとんど行わない」、結婚している女性の77.8%が「週に6~7日」行っていると回答しています。

そして、注目すべきはこれらの回答は「労働時間」はほとんど関係していないということです。

たとえば「食事の用意」は、週30時間未満の労働時間の男性であっても41.4%が「ほとんど行わない」のです。

ですが、週60時間働いている女性でも75%が「週に6〜7日」食事の用意を行っているのです。

食事の用意だけでなく、他の項目でも似たような調査結果となっています。興味ある方はぜひ、アンケート調査を直接ご覧ください。

これではっきりしてしまったのが、「時間」は関係ないという事実です。

「時間がない」から「家事育児できない」への違和感

様々な専門家がこの「時間がないから家事育児できない説」をさも「真理」のように語ることに違和感を持ち続けていました。もちろん、そうした側面があることは理解できます。ですが、時間があろうとなかろうと、やってる人はやってる。僕は時間がない中でも、夫婦で助け合いながら家事育児をしているケースをたくさん知っています。

これって、家事育児に限ったことじゃありませんよね。

勉強だって、趣味だって、同じことが言えます。

勉強をがんばってる人が、暇人ってことはないし。趣味に没頭している人って、案外めちゃくちゃ仕事も忙しい人だったりする。

それに、「時間があれば〇〇するのにな」というものが、いざ時間ができてみたところで「やらない」なんて、普通にあるあるではないでしょうか??

夏休みの宿題を、最後の2〜3日で駆け込みで終わらせるのと同じで、嫌で面倒なことは時間があったってどうせ先送りします。宿題はまだ自分がやらないといけませんが、家事育児は代わりに「妻」が毎日コツコツ続けてくれてるんだから、自分でやる必要すらありません。

仕事と生活をシームレスに捉える

結局は時間よりも「意識」の問題が大きいのです。

僕自身、子どもとしっかり向き合って過ごす日って、「仕事が早く終わって時間がある日」ではなく「子どもと向き合おうって決めた日」だったりします。

向き合おうと決めたから、仕事を早く終わらせて時間をつくり、そうして生まれた時間だからこそ、子どものために使うことができる。ただブランクがあっても、そこで家事育児は(よほどの必要性がなければ)しないものです。

そこで思うのが、男性はもっと仕事と生活をシームレスに捉えなくてはいけないということです。

ワーク・ライフ・バランスには様々な功罪がありますが、あまりにもワークとライフを分けて考えすぎてしまっている気がします。それらは本来トレード関係にあるものではなく、つながり、混ざり、自分の人生を形作っているはずなのです。

いま制作している白書では「家事分担の課題を、次世代に引き継がせない」をコンセプトにしています。

こうしたとき、僕達大人は何ができるのでしょうか?

もちろん、働きやすい環境を整えていく、というのは大切な役割のひとつです。でも、親として、子どもと身近に接する一人の大人としてできることはないのでしょうか?

僕は、親が子どものロールモデルとして、仕事と生活をシームレスに楽しむ生き方をすることが、じつはとても大切なのではないかと考えています。

そんな生き方を、白書を通して読み解いていきたいと思っています!

では、また。

すでに登録済みの方は こちら